(Unsplash / Juan Ignacio Escobar Tosi)

海豚以流線型又光滑的可愛身軀,做出各種非其本性的趣緻動作,如用鼻子頂球、空中跳躍和尾巴揮舞等,是許多人的兒時歡樂回憶。然而,這些表演背後,卻是海豚血淚斑斑的生命史。表演與訓練過程殘害其身心,例如導致骨骼損傷、內臟扭曲;壓力引發抑鬱,甚至自殘。人類的商業尋樂堪稱建築在動物的痛苦身上,因此,近年越來越多國家已立法禁止海豚圈養及表演活動。

海洋公園近日疑似恢復5年前結束的海豚表演

然而,有48年歷史的香港海洋公園,疑似走回頭路。公園曾於2020年1月宣布停止海豚表演,海豚的存在將實踐保育及教育目標,但卻於兩周前(8月上旬)在其Instagram官方網站上,公佈一個守護海洋的環境教育活動,包括宣傳減少塑膠污染,但提及活動卻有「海豚觀賞睇到拍晒手掌:包括360度空中翻滾、優雅水中行步、高難度跳躍動作!」

訊息中有短片展示,該等「海豚觀賞」活動包括海豚需經訓練才做出的動作,高空跳躍、用鰭揮手、水上行走、水中翻滾、空中翻滾等(下圖)。當中還提及「由著名舞台劇演員梁祖堯重新編排嘅全新互動環節」,但沒有說明「互動環節」是否就是海豚表演。

(以下五圖為海洋公園Instagram官方網站宣傳環境保護活動的與海豚「互動環節」影片截圖)

空中跳躍

水中翻滾

用鯺揮手

消息引來質疑,海洋公園不是早已停止了海豚表演嗎?為何這些「海豚觀賞」看去就是表演?本報日前就此以電郵向海洋公園及梁祖堯查詢,但撰寫本文時仍未獲覆。

動保團體籲終止圈養與表演 移送海豚海濱保護區

事件引發動物保護團體的抗議。亞洲善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals Asia,簡稱PETA)於8月20日上午,到海洋公園的海洋廣場外空地行動,以動保人士裝扮成「海豚」,在由人扮的海洋公園吉祥物「威威司令」指令下,模仿圈養和訓練海豚雜耍的情況,藉以諷刺海洋公園走回頭路,指責其違背了2020年作出取消海豚表演的承諾,並要求結束圈養海豚。

PETA高級副總裁Jason Baker呼籲海洋公園「履行當年承諾,取消具虐待性的動物表演」。PETA亦隨時提供協助,讓園內海豚可移送至信譽良好的海濱保護區,以頤養天年。

綜合PETA及世界多個動保團體的資料,海豚表演強迫牠們作出非自然行為、令其首先被圈養於狹窄環境,長期承受精神壓力,對其身心和社交帶來嚴重傷害。

海豚表演可致其骨骼受損、內臟扭曲、聽覺傷害

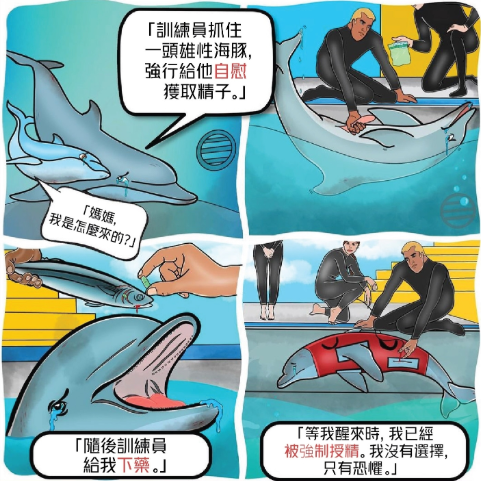

生理方面,海豚高度跳躍、旋轉、尾巴揮舞等,可導致骨骼損傷、內臟扭曲、腸道扭轉,或關節、肌肉和脊椎損傷。表演中的高強度噪音如巨聲音樂和觀眾歡呼,可造成聽覺永久損傷。屬哺乳動物的海豚,須定期到水面換氣,頻繁的下水訓練會影響其正常呼吸和換氣行為。在園內人工繁殖,更令海豚承受性虐待(見下圖解)。

在海洋主題公園內人工繁殖海豚的過程,動保團體視為性虐待。首先由工作人員捉著雄性海豚性器官強行搓揉以取精子,然後一步一步在人為操控下,令母豚受孕生子。(PETA圖片)

承受巨大壓力至自殘

心理方面,海豚在海洋中每日可游數十公里,樽鼻海豚(鼻子長如樽狀)每天更可游上近100公里,但圈養池的空間僅比電影院螢幕稍大一點,比牠們的天然活動範圍小20萬倍,帶來巨大壓力,且缺乏刺激和社交自由,容易出現刻板行為,如反覆繞圈、頂頭、撞牆等。表演訓練則依賴食物獎勵,通常透過挨餓而激發海豚的表演動力,造成健康問題和恐懼,有些更出現自殘現象,如故意撞牆。

高度群性動物失去社交 致行為異常

社交方面,海豚是高度群性動物,具有複雜的社交結構。囚禁和表演訓練擾亂其社交行為,導致社交失調和行為異常。

日本海豚Makaiko從自由到受困至死的一生

世界動物保護協會曾於2020年詳細報道過一條日本樽鼻海豚Makaiko的悲慘故事。Makaiko原本生活在太平洋中,與族群自由嬉戲、捕食、交流,但終被人類捕捉,展開了圈養與表演生涯。在捕捉和運輸過程中,腹部與鰭部受傷,皮膚脫水,承受極大壓力;到了圈養池中,水質化學物令其皮膚灼傷及感染疾病;接受高強度訓練如用背鰭頂起人類、跳躍特技等,身體逐漸虛弱;後來被運到墨西哥的海豚館中,更被用作「活體衝浪板」,長時間曝曬,皮膚嚴重灼傷;由於體型巨大、動作不協調,便被視為「笨拙」,遭單獨關起來,出現絕食及用頭撞牆的自殘行為;最後在一次熱帶風暴中,牠被漁網纏住後窒息而死。

紀錄片《海豚灣拍攝》捕捉海豚時的殺戳情況。被捕捉的海豚部分賣去海洋主題公園受訓表演,部分被宰後,其肉出售讓人食用。

立法禁海豚表演和圈養已成全球趨勢

近年動保意識提高,立法禁止海豚表演和圈養已成全球趨勢。最新近是墨西哥剛於今年6月26日,實施法例全面禁止海豚、海獅及虎鯨等海洋哺乳動物的商業表演、與旅客互動、捕捉和圈養繁殖,除非為了科學研究或保育目的。

歐洲方面,海豚和哺乳類海洋動物圈養與表演,正陸續關閉或禁止新增。法國於2020年宣佈逐步淘汰圈養繁殖或進口海豚;比利時所有圈養海豚設施,最遲須於2037年關閉;瑞士自2013年起無新圈養設施,並立法禁止進口鯨豚類動物。

PETA提及其他禁止海豚或鯨豚類動物為娛樂而圈養的國家,還有加拿大、哥斯達黎加、智利及印度。

亞洲方面,台灣雖然未全面禁止表演,但於去年公佈新法規,對動物展示和表演的計畫和內容加以約束,例如除了特定情況,進行動物展演須領許可證。

不圈養海豚阻礙小孩認識海洋動物嗎?

然而,有說法質疑結束海洋主題公園圈養海豚或其他海洋哺乳動物,會防礙人類(尤其小孩)認識海洋動物的機會,難以提高愛護動物意識。

PETA活動及社交媒體統籌鄧國輝反對這觀點:「這是個錯誤的理解,絕對無必要人為地把野生動物(包括鯨豚)捕捉和繁殖,然後困牠們於人工的地方,純粹給遊客獵奇、參觀……小孩也很有興趣認識恐龍,那是否就要拿條真恐龍出來,造個侏羅紀公園?……小朋友很喜歡恐龍,甚至懂得牠們的分類和(不同品種的)英文艱深串字法。」

「說到尾……他們要賺錢,但美其名為保育。」

他說,今天有互聯網、虛擬實境及人工智能等科技,絕對不需要活捉和關困有感知的動物,以教育或讓人認識為由來圈養。「說到尾,海洋公園只是一個謀利的遊客景點。他們要賺錢,但美其名為保育。」