超平价时装、快餐时装反映了当下主流经济的过度生产与过度消费,这种经济模式背后的假设是甚么?为世界和人带来甚么样的后果?可持续吗?抑或,要生活丰足,还有另类的经济路径可以达至?

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

现时在街上闲逛,不难留意到在香港18区的不同角落,越来越多出售款式多样而大众化的超平价时装店,标榜每件50元上下,店面大大个标记写着「50 up」或「50 down」,确是女士恩物。理论上,时款产品越来越多而廉价,人应该越是幸福。但同时,却听到令人困惑的事情——一位姨姨的女儿不停添购新衣,把房间堆得难以进出,甚为烦恼;一位旧同事的姐姐因长期购买太多衣服,家居无法收纳,丈夫嚷着离婚。

超廉价时装、速食时装奉行「消费•弃掉」的永续循环

据香港时装业界人士指出,「50元店」在本地冒起约有10年,货源主要来自中国内地批发市场。由于中国有很多服装山寨厂,供应甚多,所以超廉价。

另一方面,全球时装产业自1990年代始,发展「速食时装」(fast fashion)成为近30年的趋势。速食时装品牌标榜在短促的时间内,源源供应大量的最新设计服饰,款式独特具品味又平价,鼓吹顾客走在潮流的浪尖。其生产快速而成本低,所以零售价也平宜。这类品牌如西班牙的ZARA、瑞典的H&M及爱尔兰的Primark。

现代的生产技术越向前发展、全球化资本主义市场竞争越烈,带动了商品过度生产,商人必须促销以维持利润水平,便要制造消费需求。以速食时装为例,由发展新款式到制成和销售,都以极速进行,生产成本和售价亦低廉,宣传促销以呼吁消费者手快有、手慢无的「get it or regret it(不买就后悔)」心理策略,引导消费者保证自己永远走在时尚前沿,不立刻购买便会落伍,于是廉价精美的时装销售快速。但因为廉价,质料易损,消费者很快把货品丢掉后再买新货,加上网购流行,加速了「消费•弃掉•再消费•再弃掉」的循环。

事实上,时装过度消费后大量弃置,已是全球普遍现象。在英国,民众买衫的件数是1980年代的5倍(BBC报道);在美国,每名国民每年平均丢弃81磅衣服,令堆填区的弃置纺织品及衣服总量达260亿磅(HuffPost报道);在香港,39%人把只穿过一次的衣物丢弃,估计每日有170吨纺织废料被送到堆填区,相等于120万件T裇(倡导环保时装的香港慈善机构Redress论述)。

过度生产、过度消费是今天的主流经济文化

无止尽的过度生产和过度消费,令时装产业成为一大污染源头,为人类和其他生命带来伤害。由于生产供过于求,令大量服装被丢到堆填区,生产过程引致水污染,不单糟蹋自然环境,更毒害环境中各种生物,为人类带来致癌危机。快餐时装强调极快的生产速度和低成本,令业内工人工时长却工资低,身心饱受摧残。

过度生产和消费是今天的主流经济文化,由消费主义和商家促销商品所推动。除了时装,许多日用品和消费品都有过度消费现象,明显例子如手机及电子产品。

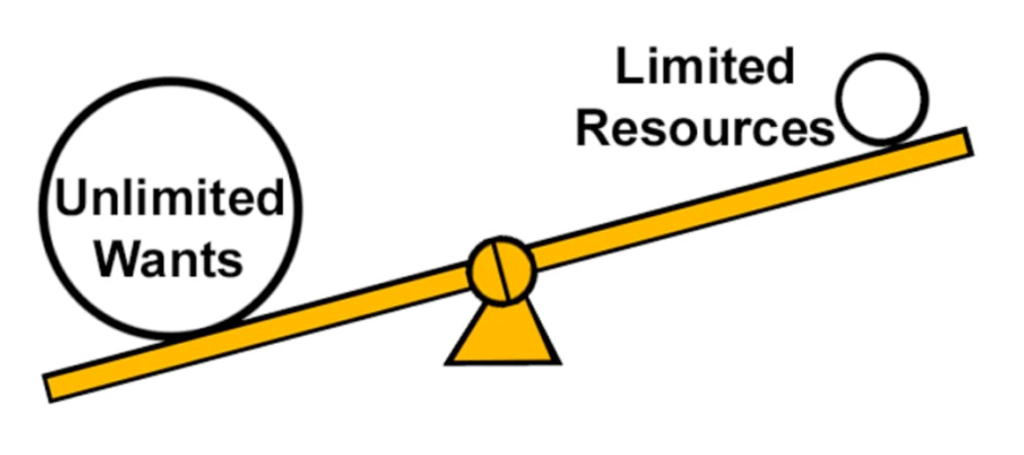

过度消费就是购物数量过于自己实际所需——这种消费行为其实跟资本主义自由经济的背后哲学假设和信条集成一体。这套经济学相信:人的欲望无限,但资源稀少而有限,经济学就是一门如何运用有限资源来满足无限欲望的学问,当中重视研究人如何选择,使有限的资源能最大程度地满足无穷的欲望,但研究的方向并不包括约束人的欲望,任由欲望无穷尽,肯定了人欲横流。人既不须为自己的欲望封顶,那么无止尽的消费就是理所当然。虽然过度生产和过度消费危害环境生态,但这不是经济学或主流经济制度要处理的问题。

主流经济的信条与实践导致生态灾难

这门经济学背后的信条还假设:人的幸福主要来自对物质和所需服务得到满足,所以衡量一个经济体的进步,是以「生产总值」(GNP或GDP)来量度,就是在市场中,以金钱价值计算产品产出和服务提供的总值。GNP/GDP越高越可取,并且必须持续增长才正常,亦即所谓经济增长。在这个信条下,即使是已发展地区,人们丰衣足食,但仍须无止尽追求产品和服务的永久增加,来推动GNP/GDP不断增长。

这种经济运作信条和原则,导致了今天的生态灾难,令大地、人和其他生命,都在贪婪不知足的经济掠夺下受苦——从切法满足人的无穷欲望,到过度生产加过度消费、再以社会制度确立产品和服务的生产量(GNP/GDP)必须无止境地增加作为国策。

[美联社,2021/11/8——由科学网站https://phys.org/转载]

这种经济模式早于上世纪中叶开始,遭到许多质疑和批判。首先,人的欲望是否真的无穷尽?资源又是否真的有限和稀少?其中一位批判学者、经济历史学家Robert Skidelsky就指出,人有生理上的基本需要(needs),但人的欲望(wants)却非天生无穷尽的,其所以无穷尽,是由社会制造出来的。不断追求物欲其实是社交需要,因为要与人攀比,再由广告助攻。Skidelsky亦质疑资源其实不稀少,反而稀少是人为的——人类发动战争、或把资源用于军备竞赛令人可以享用的资源减少,以及贫富悬殊令穷人缺乏资源等。

[Youtube影片台New Economic Thinking播映Robert Skidelsky讲课截图]

另类经济的探索,价值观大转弯——「简朴•丰足•问责」

因此,主流经济模式在实践上和理论上,都引来质疑,遂有越来越多探索另类经济的要求和实践,使经济模式能令人、其他生命和大自然都能和平共存、互惠互利。联合国为全球拟定于2030年期望达至的17个可持续发展目标中,就有一项是「负责任消费及生产」,提及要使「经济增长与环境恶化和资源利用脱钩」。

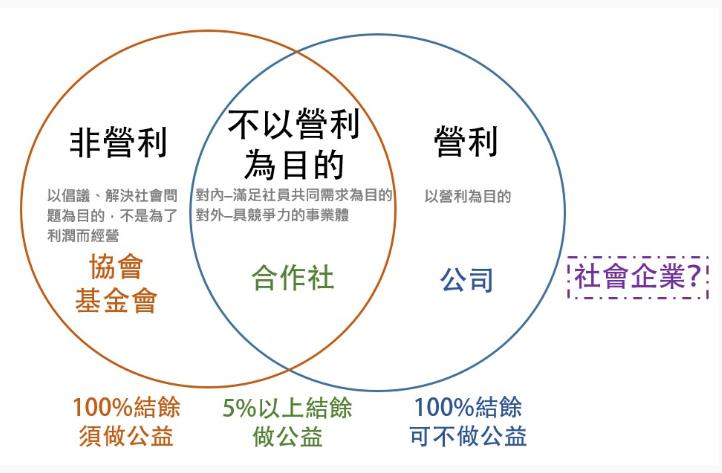

另类经济模式内涵多样,包括了探索如何利用科技减少经济活动带来的环境破坏,同时关注经济制度的运作,不以利润最大化为目的,以致不会单单重视利润,而不惜犠牲环境、雇员和其他生命的福祉,重视经济营运的社会责任。另类模式的例子如小区经济、共享经济、礼物经济、合作社、社会企业等。

本媒体的「永续经济」专栏,就是探索能化解当代生态危机的另类经济模式,以及各类环保和可持续发展的理念与实践,以寻找出路,让人类不须倚仗奢华与浪费,能在简朴的生活中享受丰盛,而且对自己的经济行为负责,不因满足自己的需要,而令大地、别人和其他生命受苦哀鸣。这就是此专栏的三个词语的意义:「简朴•丰足•问责」。

另类经济的开阔眼界——「零购物」、「去增长」

在现时既有的另类经济探索中,有些是冲着主流经济的哲学信条而来,要将之扳到,作为釜底抽薪根治问题,例如推动不购物习惯或追求「经济不增长」。

2013年在美国创立的民间组织「零购物计划」(Buy Nothing Project),鼓励小区成员互相分享物资,减少在主流市场消费,此运动现已扩展至全球。又自1970年代始,欧美陆续出现「去增长」(degrowth)倡议,甚至于2010年之前,已有两次关于倡议去增长的国际会议,2010年第二次会议于西班牙巴塞隆拿举行,推动世界不再盲目追求经济无止境增长,探索能解决过度生产和过度消费的方法。

[Youtube影片台The Story of Stuff Project简介「零购物计划」短片截图]

香港人需否更新视野?

在香港,尽管环保团体呼吁拼弃不必要的消费,但如果高调明确地倡议不购物和经济去增长,一定是犯天条的事,因为香港的主流经济正是不可持续的过度生产和不断消费模式,但这模式对香港的坏处亦已明确可见——物质的大量浪费(如时装、食物)、工时长与上班族的身心灵损耗,以及贫富差距处于全球前列。香港人是否要睁眼看世界,反思我们的生活方式?

前香港行政长官林郑月娥在2017年刚履新特首一职不久,就在一次演讲中提到,她对于香港的GDP只能有2%、3%的增长,感到「不甘心」,并指这是推动她参选特首的动力。也许一市之长日理万机,无暇了解世界趋势和反思社会状况,如果她对此有所认识,就可能发现其言论只适用于上世纪的香港。

(全文完 )